信有人间翰墨香——老胡开文墨厂探访徽墨匠人

,我寻访探秘了徽墨制作繁复的工艺流程。“龙麝黄金皆不贵,墨工汗水是精魂”,徽墨传承的背后是墨魂铸造的匠人的坚持,是他们用黝黑粗糙的双手演绎着一支墨锭的诞生!

溪水萦绕雾气氤氲,雅丽婉约的青山绿水,平仄起伏的马头墙,墨染了一样的旧弄堂,装满了故事的深宅老院,为了寻找徽墨的风华身影,我走进了徽墨大师胡开文的故乡——上庄古镇。经过打听上庄镇还有好几家墨厂和墨肆在做墨,在上庄中心街上,闻着一阵似有若无的墨香,我寻到一栋标记着“老胡开文墨厂”招牌的二层小楼,这是一家建于1982年的徽州老墨厂,至今传承着徽墨名品“胡开文墨”的手工制墨技艺。

厂门口大门两边是两间偌大的门面房,推门进入,一阵墨香扑鼻而来,满眼都是各式各样的徽墨,店里一位老者热情地招呼我们,耐心地介绍每一款墨品,有“迎客松”、“天开文运”、“大好山水”、“铁斋翁书画宝墨”、“千秋光”等松烟墨、油烟墨、礼品墨数个种类百十多个品种,只见块块徽墨不仅色泽黑润,细腻生光,芳香浓郁,而且造型讲究,兼具图文妙、描饰美、内韵雅,集书、诗、画于一体,可谓“方寸之间,景象万千”。

古人曾云:“有佳墨者,犹如名将之有良马也。”置身这墨的世界,仿佛随着墨香重新回到阔别已久的中国古代文人雅士飘逸的精神生活意境中。

精美的徽墨,千百年来忠实地在宣纸上履行自己职责,一撇一捺站挺起坚实的墨影,氤氲香气里传承着中国文化的博大精深。

“天下墨业在绩溪。”老者说起家乡与徽墨,满是自豪。“这是有原因的,清代徽墨四大家,绩溪就有其二:汪近圣和胡开文。胡开文,这是近代影响蕞大的一位制墨大师,他就是我们上庄人。”听着他的娓娓话语,徽墨的前世今生、胡开文公的创业历程便如一部厚重的史书徐徐展开。

徽墨始于唐、兴于宋、盛于明清,已有1200多年历史,是历朝历代文人墨客和收藏家的心爱之物。徽墨的兴盛,一方面,是徽州地区生态环境好,有上好物料。另一方面,徽商在明清两代的崛起,也帮助徽墨走向了全国和东亚各国。

绩溪有着“中国徽墨之乡”的美誉,上庄镇地处徽州腹地的绩溪,很早就是徽墨的重要产地,胡开文少年时曾在徽州休宁县一家墨店当学徒,学成之后,于乾隆三十年(1765年)创立了“胡开文墨庄”。胡开文制墨,集各家之长,既坚持古制,又勇于创新,终成徽墨业中集大成者。

但真正令其声名远播是创制“八宝五胆药墨”——他以熊胆、蛇胆、青鱼胆、牛胆、猪胆等,和入水牛角、羚羊角、珍珠、牛黄、麝香、朱砂等8种珍贵药材入墨,制成了凉血止血的“八宝五胆药墨”。胡开文也因此被誉为“药墨华佗”,成为一代药墨宗师。

1915年,胡开文墨庄的“地球墨”还曾在巴拿马博览会上获得金奖,由此而名冠海内外,久传不衰。今天的“老胡开文”墨厂,精制的徽墨产品继续守护着传统的制墨古法,继承着先人的智慧,用精湛的工艺传承着中国文化的珍品。

走进墨厂,还没走进车间,混合着松烟和冰片的香气便直入鼻孔,远远地就闻到了沁人心脾的墨香。车间内,一位老师傅正从热气蒸腾的锅里,揪出一大团和好的墨泥,放在浸透墨色的木墩上,开始用锤子反复锤打,并不时用铲子翻搅着锤打过的泥饼。

这位名叫董玉安的师傅,中等身材体型微胖,别看他已年过六十,然而锤墨的动作却娴熟麻利,干净利索。加热过的墨泥冒着淡淡的热气黑亮软溜,董师傅有节奏地抡着方形铁锤,对着柔软的墨泥不停地捶打,发出了沉闷的撞击声,这声音仿佛是穿越数百年的时空,一声声敲打在我的思绪中,让我感觉着这些墨块中孕含着的淳厚和墨韵。

董师傅告诉我,这些墨泥都是用天然的胶和成的,为了让墨中的各种材料充分混合,每一块墨胚都要经过千杵万揉充分捶打,只有这样才能让各种原材料充分混合。我用手轻轻捻揉这些经过董师傅千锤百炼的墨团,如同触动婴儿的肌肤,光滑均匀、细腻发亮。

“制墨可是个体力活啊!”董玉安师傅朴实内敛,地道的绩溪口音虽然有些难懂,但却能感受到处处透着对徽墨的喜爱,“墨泥就是徽墨的魂,别小看这一团泥,来得可是不容易!” 董师傅用浸透了墨油的抹布擦了擦砧板,弯腰指了指已经蒸透了的“墨胚”问道,“你知道这摊乌漆麻黑的软物是用什么做的?”看着我不解的神情,董师傅娓娓道出了这团泥里凝结的徽墨的精妙。

原来,墨胚的原料加工工序非常复杂,覆碗收烟,集烟制墨,古法制墨头部步先要炼烟。炼烟是一门苦差事,在一间完全封闭的高温烟房里,点起一盏盏桐油灯,上面覆盖一只只大大的瓷碗,袅袅飞烟把罩盖碗熏得墨黑,沉淀起一层薄薄的粉末,匠人要光着上身,挥汗如雨穿梭忙碌于高温烟房中,不停地拨灯芯、添油和扫烟。

“烟房点烟实难熬,赤身喘气入阴槽。熬尽灯油沥尽胆,留取乌金千秋照。”董师傅口中的民谣道出了墨烟的来之不易。此时此刻我的眼前浮现出一间漆黑的房间中,点点灯光中,蓝烟缭绕、暮霭沉沉,千万盏油灯苦心孤诣地在碗底倾诉着缕缕轻烟,慢慢化作徽墨辉煌历史中的抹抹烟灰。

有了烟灰还不行,董师傅说,黏合还需要上好的胶,蕞常用的就是猪骨头、牛骨头熬的胶油,蕞高级的油烟墨里放的是阿胶、还有各种中药材,丁香、麝香、冰片、金箔、珍珠粉等珍贵材料,真正是“一两徽墨一两金!”

董师傅锤打过的墨泥,就像被活过的面,变得特别“筋道”,柔软却不易拉断。他把墨泥放到工作台上,开始制墨,不大的台面上井然有序地摆满了小刀、小锤、剪子、墨模等工具。只见他麻利地从一团墨泥上揪下一小团,放到天平上精准地称重后,又放到桌台上搓成圆条,然后趁热放入扣在一起的木制墨模槽里,用两手的拇指使劲压实,扣上模板。

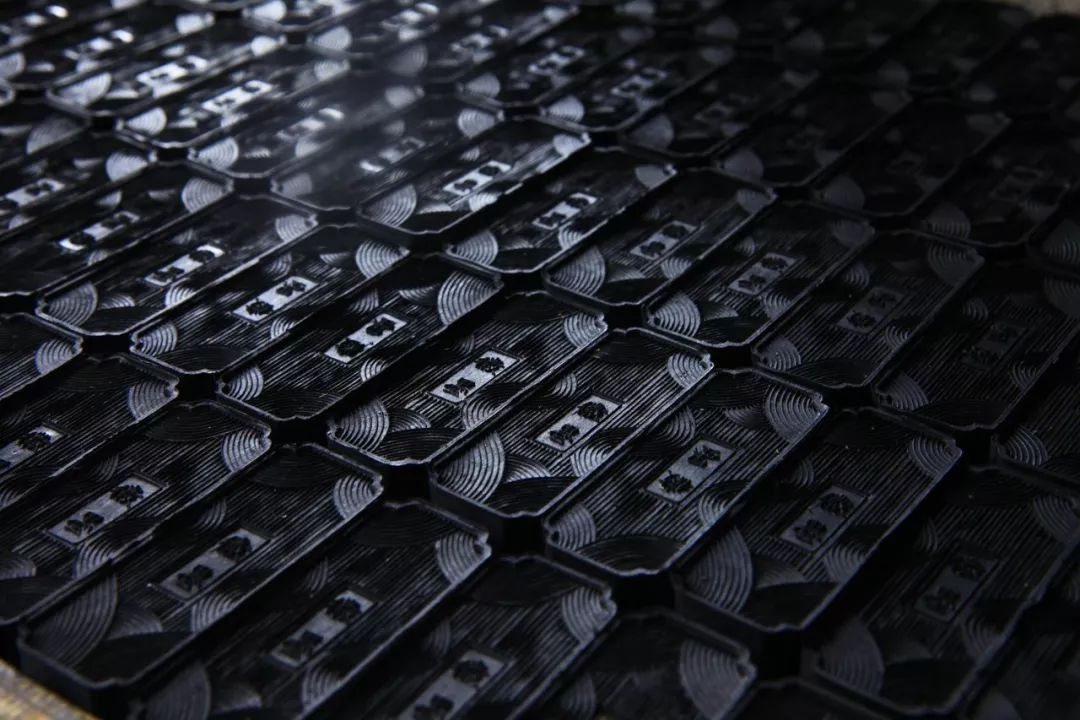

不一会儿五六个模具便一一被填上墨泥。董师傅抱起装好墨的模具放在了身后的杠杆板凳上,利用杠杆原理,猛然坐到长木凳一端,使劲将墨压制进模具。“这还不能动,还要等一等,墨条温度冷却下来,墨条的硬度才能保证。”放了一会后,董师傅把模具打开,将其中的墨条一一取出,再用剪刀进行修边,一支支刻着“金不换”“紫玉光”“丹凤朝阳”等字样的墨锭就成型了。

就这样,一大团墨泥就在董师傅的手上变成了一个个墨条。这只是徽墨成形的开始,董师傅说,距离墨条能够真正使用,还要经历大约半年时间的阴晾才行。一个上午,董师傅不停地一遍遍重复着墨泥的捶打、称重、定形、修剪整形,案板上的托盘中的墨条也越摆越多,当压制好的墨条摆满这个大托盘后,董师傅将它们端到专门的晾墨库房里。

进入晾墨房中,木架上成千上万的墨条正在耐心地慢慢地挥发着它们体内的水份,如同在漫长的沉睡中静候苏醒。晾墨房里讲究很多,风不能吹,光不能晒,火不能烤还要恒温恒湿。董师傅说,阴晾的过程极为漫长,必须让让墨条中的水分缓慢而自然地散发出去。一般一两的小墨条要存放四个月到半年,如果遇到长时间的阴雨天气或者是体积稍大的墨锭,阴晾的时间还需要更加漫长。

晾墨房的旁边是描金车间,在完成了漫长的阴晾以后,还要给墨块着装——描金。这个流程的工人,都是清一色的女性,这是个细致的活,需要极大的耐心,她们按照墨锭上的图案和字,用颜料进行描画、填彩,为的是增加墨锭外观的美感。至此,历经点烟、和料、烘蒸、杵捣、揉搓、入模、晾墨、描金等一系列繁复的工序,徽墨终于做好了。

墨工手里成形的一锭锭徽墨,丰肌腻理,光泽如漆,然而,这是多么的不易啊,炼好墨烟本就已费尽心力,却还要再经过去粗取精的洗烟、文火慢炖的熬胶、秘制古方的拌料、真金火炼的烘烤、千锤万击的锤打,制墨匠人把智慧与心血凝结进每一道沿袭古法的工序中,每一块质量上乘的徽墨都承载着制墨匠人执着的人生历练。

“一日不闻墨香,三天不知食味。”做墨的间隙,董师傅和我们攀谈着,句句不离徽墨,一眼望到他的双手满是墨黑。“我这一辈子都是同墨打交道,这是我的招牌!”他满是感慨地向我们讲述着自己四十多年来在徽墨世界里摸爬滚打的故事。

董师傅出生在1957年,家里祖传做墨,他十几岁就跟着长辈开始学,这一干,他竟与墨结下不解之缘。“要能吃苦耐劳,爱这一行才能做,不然的话是干不下去的。虽然这活儿又脏又累,可是能学到技艺,越做越喜爱,所以就坚持干下来了。”

“墨大家都能做,但真是要做好墨,要把心投进去才能行。”董师傅说,即使手艺再好再高,如果不用心去做产品也达不到好的效果。制墨时,再苦再累也不能少砸一锤,不然墨的粘性保证不了;晾墨时,只要有风,一定要随时翻晒,要不将来墨条会变形,外型就会走样不好看。

手工制墨工序复杂,没有别的捷径好走,每道工序都要求严格,稍有不慎,就可能导致制出的墨锭质地不佳。做的不好的墨,压成形后开始是看不出来的,而经过几个月晾干后就要开裂了。即使成品后给人看起来品相很好的墨,也要耐得住时间的打磨,一锭好墨,真正检验它的效果,只有漫长的历史能证明,所以,必须要凭良心去做。

“我们做工匠,就是认真两字,把手艺学好了,对自己一辈子的生活,都会有好处的。”虽然只是一个普通的徽墨工匠,但是董师傅真心喜欢这份技艺,这些徽墨的古法技艺,是通过好多代人的智慧积累,历史沉淀下来的东西,他感觉自己有责任把它传承下去,既然吃这碗饭,蕞起码要上对得起祖宗,下要对得起后代。

“人磨墨,墨磨人,制墨是文活也是武活,只有静得下心,才做得了墨。只有把性子磨慢了,才能做出好墨!”小小的墨块看似轻巧,实则包含太多匠人的辛苦,董师傅的眼神透着执着和坚定,浓浓的乡音道出了浓浓的徽墨情怀,亲身感受一位老墨人对徽墨情有独钟的心路历程,更叫人深刻体会到令人敬佩的徽州工匠精神。

版权声明:本文由胡开文徽墨发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793